Превосходный разделение газа и жидкости

Разделение газожидкостных смесей – это, на первый взгляд, простая задача. Но как только дело доходит до реального производства, возникают нюансы, которые часто упускают из виду при проектировании. Многие компании, начинающие в этой сфере, склонны переоценивать возможности стандартного оборудования и недооценивать важность правильного выбора технологии. В итоге получаются конструкции, не соответствующие заявленным характеристикам, требующие постоянной доработки и приводящие к снижению общей эффективности производства. Мы в ООО Шанхай DODGEN по химической технологии, в процессе работы над различными проектами, столкнулись с этим неоднократно, и это заставило нас пересмотреть многие подходы. Сейчас я хотел бы поделиться не только общими соображениями, но и рассказать о конкретных ситуациях, которые мы решали, и о тех ошибках, которые, к сожалению, совершали (и, возможно, вы тоже).

Почему разделение газожидкостной смеси часто недооценивается

Часто проблема сводится к неправильному пониманию физико-химических свойств компонентов смеси. Все говорят о плотности, вязкости, поверхностном натяжении – это важно, конечно. Но часто забывают о других факторах: когезии, адгезии, наличии эмульгаторов. Например, работаем мы нередко с системами, где присутствуют не только газообразные компоненты, но и различные растворители или смазочные материалы. В таких случаях традиционные методы разделения, основанные только на гравитационном разделении, просто не справляются.

Неправильно подобранный метод разделения может привести к образованию значительных эмульсий, увеличению потерь продукта и даже к засорению оборудования. Это, естественно, влияет на производительность и увеличивает эксплуатационные расходы. Поэтому критически важно проводить тщательный анализ состава смеси и прогнозировать поведение системы в различных условиях эксплуатации.

Роль эмульсий в процессе разделения

Эмульсии – это отдельная головная боль. Их образование может значительно затруднить процесс разделения и увеличить время контакта фаз. Примером может служить разделение углеводородов, содержащих следовые количества сернистых соединений, которые легко образуют эмульсии в присутствии воды. Для разрушения таких эмульсий требуются специальные технологии, такие как использование коагулянтов, ультразвуковая обработка или мембранные методы.

Мы, например, в одном из проектов столкнулись с проблемой стабильных эмульсий при разделении нефти и воды. Стандартное отстаивание не давало желаемого результата, а использование химических коагулянтов приводило к образованию осадка, который затруднял фильтрацию. Пришлось прибегнуть к ультразвуковому расслоению, что, конечно, увеличило стоимость оборудования, но позволило достичь необходимой степени чистоты.

Выбор технологии: от отстаивания до мембранных методов

Существует несколько основных методов разделения газожидкостных смесей: отстаивание, абсорбция, адсорбция, мембранное разделение, центрифугирование. Выбор конкретного метода зависит от множества факторов: состава смеси, требуемой чистоты продукта, экономических соображений и других.

Отстаивание – самый простой и экономичный метод, но он не подходит для разделения смесей с высокой эмульгируемостью или с компонентами, имеющими близкие плотности. Абсорбция и адсорбция – более эффективные методы, но они требуют использования селективных абсорбентов или адсорбентов и могут быть более дорогими.

Мембранное разделение: перспективное направление

Мембранное разделение – это относительно новый метод, который активно развивается в последние годы. Он основан на использовании полупроницаемых мембран, которые позволяют пропускать одни компоненты смеси, задерживая другие. Мембранное разделение может быть использовано для разделения различных газовых смесей, а также для удаления примесей из жидкостей.

Преимущества мембранного разделения очевидны: низкое энергопотребление, простота эксплуатации и возможность непрерывного процесса. Однако, технология еще не до конца отработана и требует дальнейших исследований. Например, проблемой остается образование загрязнений на поверхности мембран, что снижает их эффективность. Мы сейчас активно изучаем возможности использования новых материалов для мембран, которые обладают повышенной устойчивостью к загрязнениям.

Реальные проблемы и ошибки при проектировании

Одной из распространенных ошибок при проектировании систем разделения газожидкостных смесей является недооценка влияния теплового эффекта. При разделении смесей может происходить теплообмен между фазами, что влияет на их плотность и вязкость. Если не учитывать этот эффект, то можно получить неверные результаты и спроектировать систему, которая не будет работать эффективно.

Еще одна проблема – это образование пузырьков газа в жидкости или капель жидкости в газе. Эти пузырьки или капли могут влиять на распределение фаз и затруднять процесс разделения. Для предотвращения образования пузырьков или капель можно использовать специальные дегазации или деэмульгирующие агенты.

Важность компьютерного моделирования

В настоящее время все больше компаний прибегают к компьютерному моделированию для оптимизации процесса разделения газожидкостных смесей. С помощью специальных программ можно смоделировать поведение системы в различных условиях эксплуатации и выявить потенциальные проблемы. Это позволяет избежать дорогостоящих ошибок при проектировании и выбрать оптимальную технологию.

Мы в ООО Шанхай DODGEN активно используем компьютерное моделирование при разработке новых систем разделения газожидкостных смесей. Это позволяет нам более точно прогнозировать результаты и оптимизировать конструкцию оборудования. Например, мы использовали компьютерное моделирование для оптимизации конструкции сепаратора, что позволило увеличить его эффективность на 15%.

Перспективы развития технологий разделения

Развитие технологий разделения газожидкостных смесей не стоит на месте. Появляются новые материалы для мембран, разрабатываются новые методы обработки смесей, совершенствуются методы компьютерного моделирования. Особенно перспективным направлением является разработка новых мембранных технологий, которые позволяют разделять смеси с высокой селективностью и при низком энергопотреблении.

ООО Шанхай DODGEN по химической технологии продолжает активно работать в этой области и стремится быть в авангарде технологического прогресса. Мы уверены, что разработка новых эффективных и экономичных технологий разделения газожидкостных смесей будет способствовать развитию химической промышленности и повышению экологической безопасности производства.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

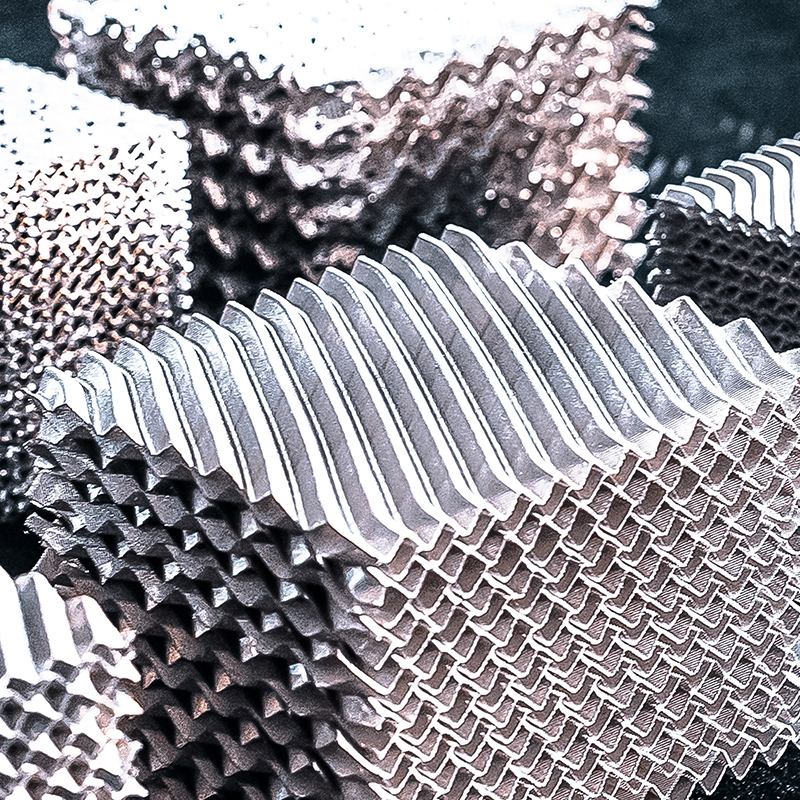

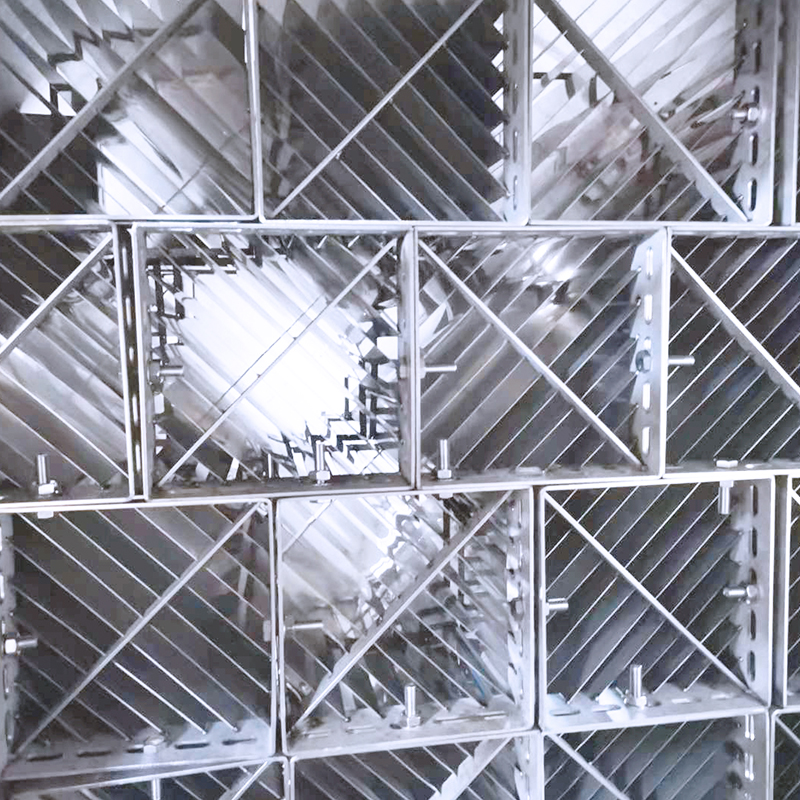

Структурированные насадки

Структурированные насадки -

Кристаллизация из расплава

Кристаллизация из расплава -

Дифторсульфонимид (LIFSI)

Дифторсульфонимид (LIFSI) -

Кристаллизатор для динамического плавления

Кристаллизатор для динамического плавления -

Синильная кислота (HCN)

Синильная кислота (HCN) -

Изосорбид (ISO)

Изосорбид (ISO) -

Технология дистилляции

Технология дистилляции -

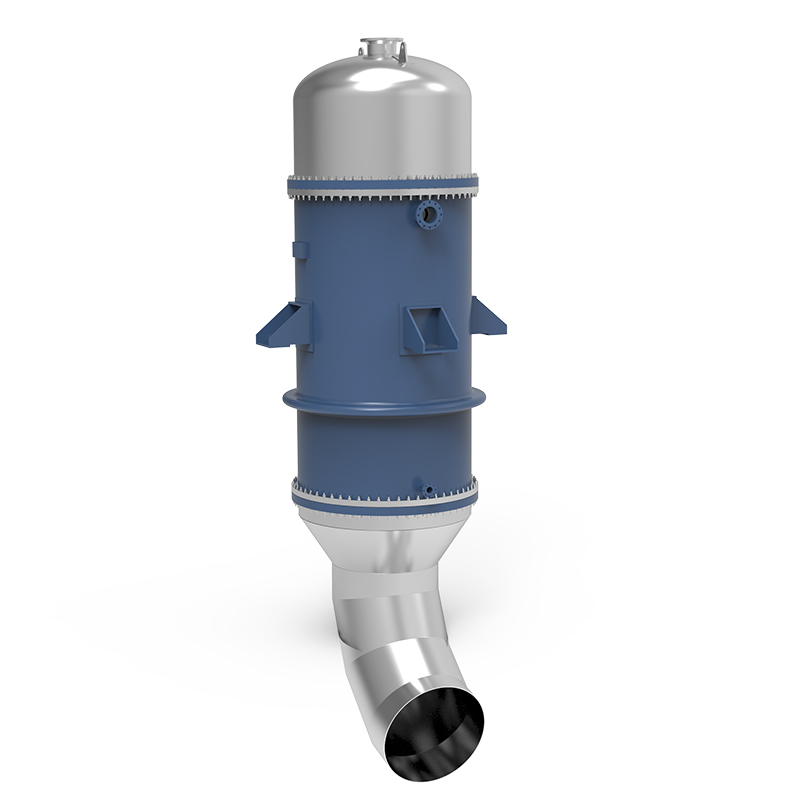

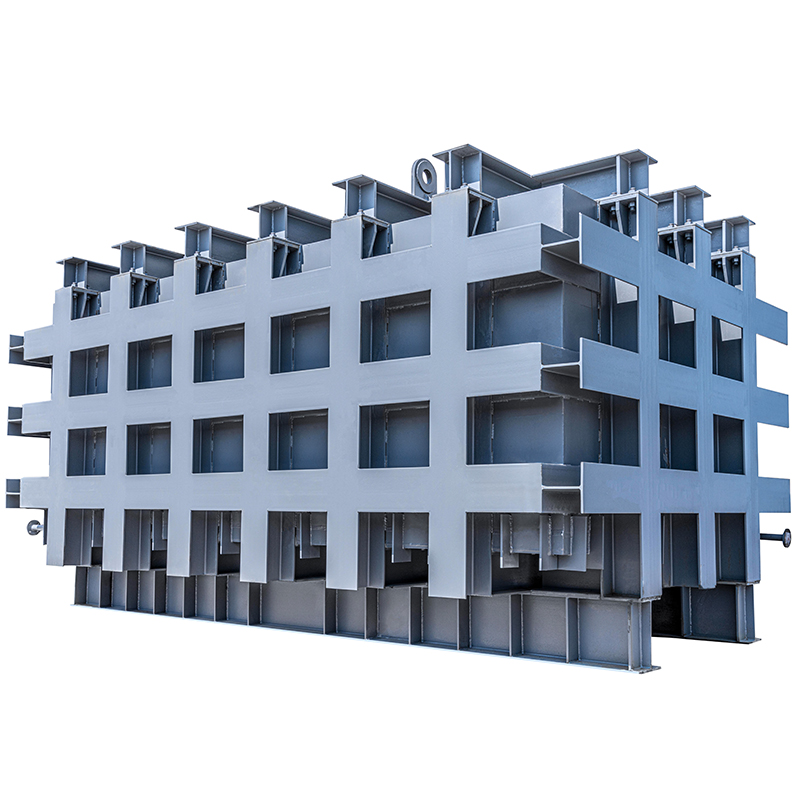

Газожидкостный сепаратор

Газожидкостный сепаратор -

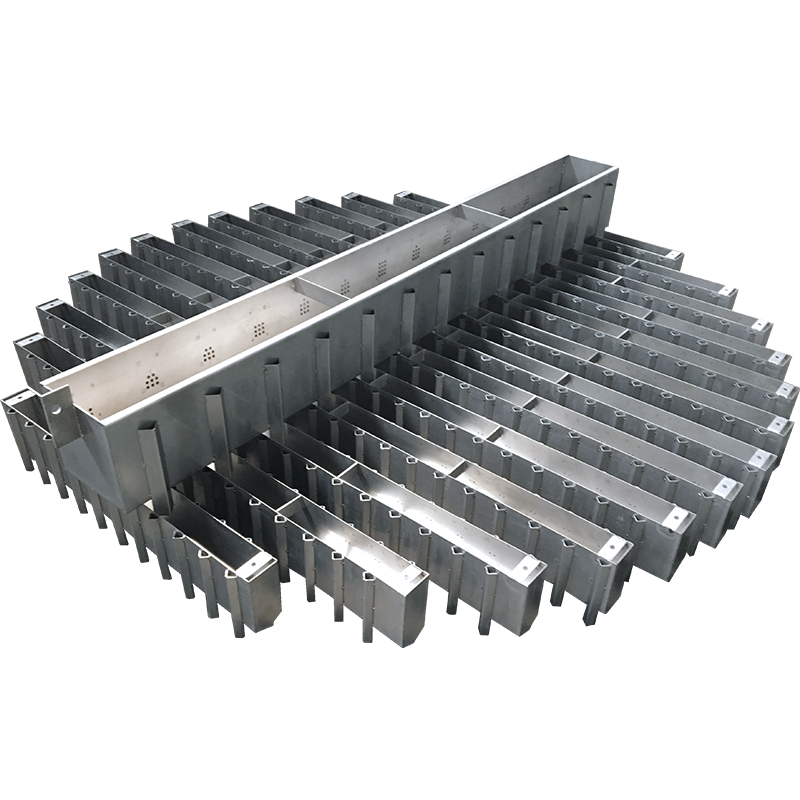

Внутренние части колонны

Внутренние части колонны -

Статическая кристаллизация расплава

Статическая кристаллизация расплава -

Полигликолевая кислота (PGA)

Полигликолевая кислота (PGA) -

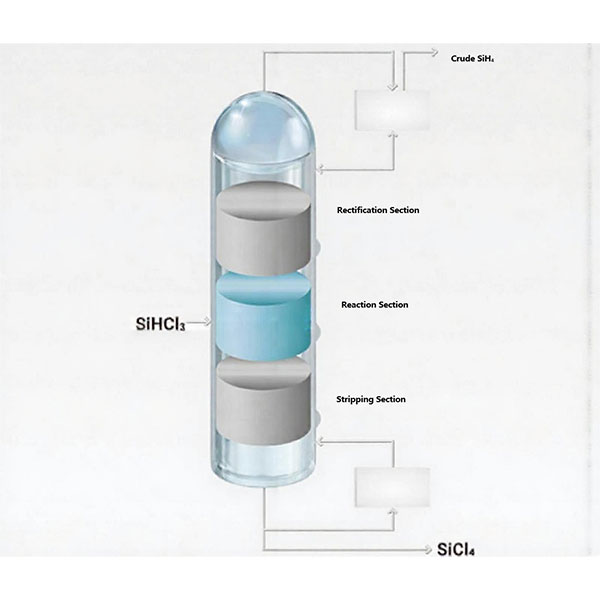

Реакционная ректификация

Реакционная ректификация

Связанный поиск

Связанный поиск- Известный листовая гофрированный наполнитель

- Превосходный принцип плавления кристаллизации очистки

- Высококачественный фазовый сепаратор

- Высокоэффективность полимеризационный реактор c кольцевым открыванием

- Высококачественный газоводяной сепаратор

- Высокоэффективность решение испарения падающей пленки из нейлона

- Высококачественный устройство для удаления летучих компонентов полиолефинового эластомера

- Высококачественный устройство для разделения газа и жидкости

- Известный статический плавильный кристаллизатор

- Ведущий концентратор для испарения падающей пленки